中国赏石艺术名家李振勇

藏石更觉山河美,赏石可知天地宽

——访中国赏石艺术名家李振勇先生

李振勇,艺名“古渔镇”,浙江省宁波市象山县石浦镇人,中国观赏石一级鉴评师,国家发改委首批注册观赏石价格评估师,江西省石艺美术大师,上海市矿晶化石研究会颁发矿晶鉴评师。现担任中国观赏石协会理事、中国观赏石协会(小品石、筯脉石)专业委员会副秘书长、宁波市观赏石协会副会长、江西省根石艺美术学会常务理事、高安市观赏石协会高级顾问、高安市根石艺美术学会高级顾问、中石博全球博物馆连锁运营机构联合创始人、中华赏石教育博物馆科学赏石专家委员会主任、山东省淄博市赏石根雕艺术家协会名誉会长、香港特别行政区文化艺术界美术家协会会员等社会职务,并编撰了不少关于赏石的文章,给世人留下了宝贵的艺术财富。

自然之灵,精进艺术人间趣

人者,须臾之旅也;石者,永恒之物也。石头是人类文明的见证,古人云:“水无石不澈,山无石不雄,城无石不古,殿无石不华,园无石不秀,庙无石不灵,斋无石不雅,人无石不安。”自古以来,秉持着高洁、寻觅风雅的文人士夫,都喜欢与石相伴,在石头这样历经风雨、又安之若素的自然之物中,寻找自己内心世界的一方净土。隐与仕、物与心,连接着中国知识分子的精神内质,也是中国文化延绵千年的理由。

“观赏石”,指在自然界自然形成的、可以采集的、并具有观赏价值、收藏价值、科学价值和经济价值的石质艺术品。中国赏石孕育于先秦时期,起始于魏晋,繁荣于唐宋,鼎盛于明清,衰落于民国,发展于当代。以“瘦、皱、漏、透”为审美特征的传统赏石标准,发展以“形、质、色、纹”四个自然要素加“韵意、命题、配座、传承”四个人文要素新的赏石标准。作为一种特殊审美对象的艺术,观赏石艺术是我国传统艺术百花园中的一枝独秀,它不像通常的艺术那样内容在前、形式在后,而是在发现观赏石自然美的形式后,再赋以观赏者思想和情感内容的艺术创造,这就是“天造奇石,人赋妙意”。

在赏石界,有两本颇有影响的书籍:《古渔镇赏石艺术》《中国奇石宴艺术》,是由李振勇先生所著。李振勇先生把多年的赏石经验进行整理,用通俗诙谐的语言,写出自己的所见、所感,意在让广大读者尤其是广大青少年,通过对千姿百态的奇石的观赏,获得科普、赏石、国学、德育等方面的知识和熏陶,从而提高自身的品位和修养,增进对大自然的热爱、敬畏,并进一步崇尚、保护大自然,提升自己的修养。今年 9 月,江西省根石艺美术学会将《古渔镇赏石艺术》《中国奇石宴艺术》,评为“优秀根石艺美术出版物”,这两本由李振勇老师心血编撰的书籍,已被许多省、市、区县、大学等近百家图书馆、档案馆收藏,具有极高的文化价值和收藏价值。

“为什么要以‘古渔镇’为名?”有很多不明白的人,都喜欢这样好奇地问一句。碰到这样的问题,李振勇先生总会笑着解释:“我的家乡石浦镇是一座古渔镇,是中国四大渔港之一,在东海之滨的象山,那里每年都会举办中国开渔节 ......”他兴致勃勃地介绍着家乡文化:象山石浦的习俗有渔歌渔谚、饮食有鱼面和糊粒羹、信仰有妈祖庙会、旅游有皇城沙滩、东门岛灯塔、亚洲第一海钓圣地渔山列岛 ......

自少年时起,李振勇先生就喜欢摄影、盆景、根艺等,这些都少不了奇石的点缀,于是,自 80 年代开始,李振勇就开始有意收集雨花石、“平岩石”和各类印章石等,然后鉴藏灵璧石、新疆、内蒙戈壁石、沙漠漆、玛瑙石、长江石、广西水冲石、巴西、马达加斯加玛瑙石等等,并尽可能地挤出时间参加各类赏石知识讲座、研讨会,多次参加各种奇石原产地调研,参加了中国观赏协会举办“鉴评师”培训班、观赏石价格评估师、观赏石高级研修班、传统赏石鉴藏家培训班培训,把一片赤诚都献给了赏石艺术,不断丰富学识,开阔眼界,也由此练就了一双“火眼金睛”。

自然形成的观赏石,就是要坚持“来自山水间,回归大自然”的理念,以赏石艺术的形式呈现,最终起到弘扬中华优秀传统文化,倡导积极向上的价值观念;传播赏石文化、梳理赏石脉络、普及赏石知识;引领广大读者热爱石头、爱惜自然、回归内心、陶冶情趣。观赏石的难得,就难得在“自然”二字,就像被李振勇先生“火眼金睛”看出的动过手“青蛙石”,尽管样子栩栩如生,甚至刻意改良,想要达到以自然的地步,但动手毕竟是动手,经不起专业鉴审,也没有收藏价值。“形、质、色、纹、韵”,一块石头综合评分的最下限取决于它的最短板,如果一块石头,在整体条件不错的基础上,有一方面非常突出,或形象逼真,或韵味深远,或奇绝难见,达到数一数二的水平,那么它的增值空间也是非常大的。

天然观赏石的孕育者,可以是火山、大海、风雨、雷电,是宇宙、是岁月、是整个自然界,就连我国的四大名著,都和石有关,可见石头在中国传统文化中具有的特殊地位,它们不仅是自然界的组成部分,也常被赋予神秘的力量和象征意义。在李振勇先生看来,在发掘优秀的观赏石时,需要敏锐的洞察力、领悟能力,也需要表达力,才能对石头进行多方面、多角度、多层次地分析、解读和综合感悟,而这“三力”,一直贯穿于李振勇的赏石艺术生涯。

物华天宝,赏石能览世外天

“花如解语还多事,石不能言最可人。”石本无语,可沧桑的岁月,在它身上留下了耐人寻味的痕迹和鲜明的特点,石的温情极具亲和力,上可近权贵、下能接黎民;雅可如水墨、俗当易生脍,从爱石到赏石,李振勇先生觉得,最大的收获就是在观赏的过程中掌握了很多专业知识,和石友们一起学习研究文学、美学理论,品味雕塑、绘画原理,研读古今诗词歌赋,讨论一些赏石资源分布及地质等情况,在这样浮躁的时代,不愧是人生的一大快事!尤其是很多爱石人,以前沉迷于喝酒、打牌,或是人生没有目标,接触石玩后,整个人的精气神都变了,这就是赏石的魅力。

好石难得。每次从自然界中撷取一枚有观赏价值的石头时,李振勇先生首先要做的便是审“石”度势,寻求最佳观赏面和观赏角度,李振勇先生和沉默的石头“神交”:在深入观察每块石头后,询问眼前的石头是什么来历、构造及含义?之后,就是设计的过程。这是一个充满创造力的时刻,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感和审美理想。

制作底座时,李振勇先生通常会仔细挑选合适的材质,配制出与石相契合的底座,明清以来,木头成为了主要的制作材料,它为石头提供了坚实的基座。到了现代,也可以使用丝绸、玻璃、树脂、金属等材料制作底座,以赋予作品更多的层次和质感。但底座绝不可“喧宾夺主”,而且要“相得益彰”,比如石头是鱼的造型,台座却弄成陆地上的树,这就不合常规,最终要引导观众看石头本身。配座始终奉承以简洁合题为上。

这环环相扣的步骤,无一不体现着赏石艺术的精髓与魅力。如有 一方回头龟形的玛瑙石,颇像一个回头看的乌龟,通常许多人会命题叫《神龟》,但如此的话,只是简单地依据外形来命名,没有充分挖掘其内涵。于是,李振勇先生想到了“龟兔赛跑”的童话故事,别出心裁地为其命名为《兔子醒醒吧》,顿时生动、活泼了很多。

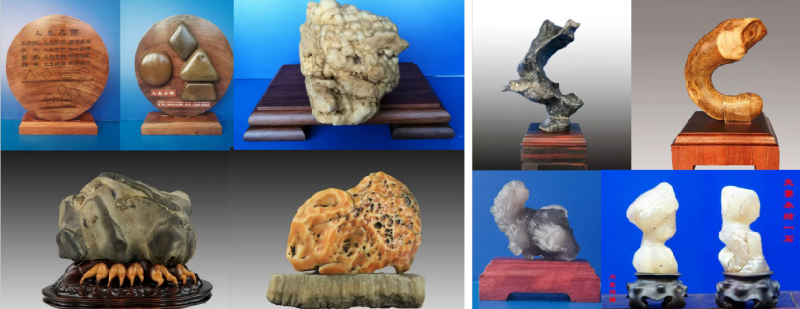

从事赏石艺术三十余年,李振勇先生的收藏十分丰富,格调高雅,拾英撷萃,海纳百川,在观赏石领域有包容雅量,艺品高致,无门户偏见,颇具大家风范。观赏李振勇先生的作品,宛如置身于童话一般的世界,有“伟人”“夫妻永结同心”“冬眠的蛇”“三棵蘑菇”“母亲抱子”等众多让人爱不释手的作品。有一块九龙壁,形似海上岛礁,李振勇将其命名为《钓鱼礁》,并配上“姜太公钓鱼——愿者上钩”的故事;一块沙漠漆,外形圆似人头,表面呈现哭笑两张面孔,他将其命名为《苦笑人生》...... 这些附意,让静态的石头变得生动有趣。

最为绝妙的是,石头还可以组合摆放在一起,创作出一个个令人叫绝的小品。例如,李振勇先生用戈壁玛瑙加九龙壁石,组合成《蛤蟆、天鹅》,让人不禁想起《癞蛤蟆想吃天鹅肉》的故事,他还能用多块小石头拼出《赠汪伦》《将进酒》等古诗的意境 ...... 不论阅石的材质本身,还是阅石头的造型,抑或探究典故,均有超然度外、顺其自然之感,令人心境坦然、浑身舒畅。

最为难得的是,李振勇先生从来都不会刻意追求石头的名贵性和稀缺性,这一点很有中国文人的风骨,而非西方赏石以名贵、稀有和竞技为主要目的。《红楼梦》中的女娲补天,独独剩下一块石头没用上,但正是这块石头,引起了一个让人荡气回肠的故事,中国文人对石头的爱,也是如此,不求功名,不求稀缺,只因石是所有文玩中是最耐上手把玩的实体,没有折旧,历久弥新,石与人相亲,必心手合一,趣味无尽,修身明性。再加上妙手微调,即使是一块普通的石头,李振勇先生拿给外国友人看,也会引起啧啧称奇,远远比没有文化属性的、所谓的名贵石头更令人回味无穷。

李振勇先生赏玩石,更多的是重形态,借此来寄情,并品味人生与社会,表达士气、意气。他在空余时间,会笔耕不辍,在《中国国土资源报》《中国观赏石协会网》《中国观赏石网刊》《北京观赏石》《中华奇石》等报刊网站发表过《小品组合石创作感想》《谈谈观赏石的配座》《观赏石命题心得》《赏石也要功夫硬》等文章,并被《中国剪报》、中国国土资源网、中国奇石交易网、新疆、青岛等多家媒体转载。收藏作品荣获了“中国精品奇石大赛十佳玛瑙石奖”“上海白玉奖”“无锡新世界国际观赏石精品展银奖”、上海“万春杯”全国观赏石小品精品展银奖、“中国精品奇石 100 强大赛”“中华奇石 500 强网络奇石展”等奖项。同时,联合国邮政、德国邮政、奥地利邮政、荷兰邮政为中国赏石名家李振勇在全球公开发行一套以“致敬中华人民共和国成立 75 周年暨世界文化遗产日”为主题的邮票与珍藏册。以邮为媒,方寸之间架起中外文化交流的桥梁。

敬畏天地,包罗万象天地宽

在石浦镇,一直都有以“鱼”为主题创作的习惯。在过去经济落后的年代,捕鱼人常常吃不上鱼,逢年过节的时候,木头雕刻的鱼放在桌上就是一碗鱼,其他小菜都能吃,而这条鱼吃不得,以期盼来年依旧能够打鱼顺利,解决一家的温饱。后来,鱼模、鱼灯就演变为一种石浦特有的非物质文化遗产。

在李振勇的眼里和心里,石头不仅有思想、有故事,而且,在这样物我合一、人花一体的交流与交融中,超越于现实世界而进入心灵与精神的另一番天地,带给世人一个更美好的寄托。结合老家的风俗,李振勇巧妙地用老家的风俗,化身“特级厨师”,他用手中的石头,做出了 100 多道“美食”:把戈壁玛瑙做成“孜然白切肉”,把鲁山肉石做成“肉皮冻”,把红皮空芯玛瑙珠做成“宫保鸡丁”,把古磐石做成“蒸鲍鱼”,把天然苁蓉化石做成“炸豆腐皮小黄鱼肉卷”...... 还有各类“水果”“糕点”及“干果”。每一道由石头摆出的“食物”,都十分逼真,让人看着就流口水,也体现了李振勇于“食”之一道的经营与体悟,以及对美好生活的向往。

在赏石过程中,李振勇不仅关注石头的形态、纹理等美学特征,还通过科学的方法对石头进行鉴定和评估。这种综合性的赏石方式,使得他的作品既有艺术价值,又有科学价值,他的作品往往能引发观者的共鸣,感受到石头背后所蕴含的故事和情感。此外,李振勇在赏石领域不断创新,尝试用新的方式和方法来呈现石头的美。他的作品,不仅仅是传统的赏石方式,还融入了现代元素和技术,为传统赏石艺术注入了新的活力。

“艺术没有文化支撑,是走不远的。”谈到“艺术”和“文化”之间的关系,李振勇再次强调,这是一个文化百花齐放的年代,但是在追求艺术形式的标新立异、夺人眼球的同时,一定要注意对文化内核的把握。华夏文明从来不缺乏现代有些人总是挂在嘴边上的、西方文艺启蒙时期的自由思辨和追求人性解放的浪漫主义精神,中国没有主宰和禁锢,因而大方、自由、坦荡;没有狭隘的族群与宗教划分,因而自信、开放、包容,这就是文化的力量,这是中华民族赖以生存和发展的精神纽带、支撑和动力,是创新社会主义先进文化的民族灵魂。

文化传承没有止境,创新创造没有终点。在李振勇老师的办公桌上,有几块新采集的观赏石原料整齐码放着,就那样静静无言,蕴藏其中的生命之美、自然之美,亦将很快在切磋琢磨中绽放光华。在岁月的更迭中,“古渔镇”李振勇先生以石为媒,让自然美与艺术美、科学美相融汇,让贵族文化到与大众文化相结合,将“小我”兴趣到与社会“大我”相协调,亦将创造出更多优秀作品!

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。