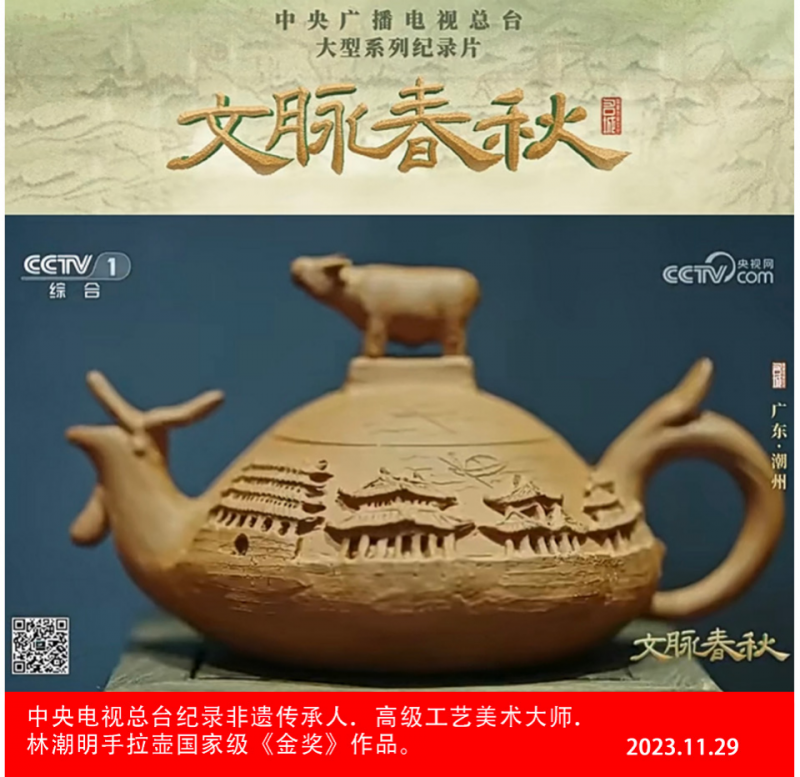

国家级非物质文化遗产项目手拉壶制作技艺代表性传承人林潮明

壶艺千番凝古韵 ,巧手一心守匠魂

——访国家级非物质文化遗产项目手拉壶制作技艺代表性传承人林潮明

《道德经》曾云:“天下大事,必作于细 。”任何伟大的成就,都源于对细节的极致打磨。传统技艺传承更是如此,一丝一毫的偏差,都可能让千年底蕴失色。在时代浪潮中,古老技艺面临着现代文明的冲击,传承之路充满了挑战。是抱残守缺,还是破局新生?这是每个传承者必须直面的抉择。

林潮明,作为手拉壶非遗技艺的传承者,毅然地选择了后者。三十多年来,他全身心地投入壶艺创作之中,将其他传统技艺巧妙地融入枫溪手拉壶制作。他痴迷于铜与泥的艺术融合,从泥料的细腻触感,到铜饰的古朴质感,每一道工序都精心雕琢。他的作品,兼具实用、艺术、观赏价值,在古老技艺中融入现代审美,让传统手拉壶在新时代绽放出独特的光彩,成为传统与创新完美结合的典范。

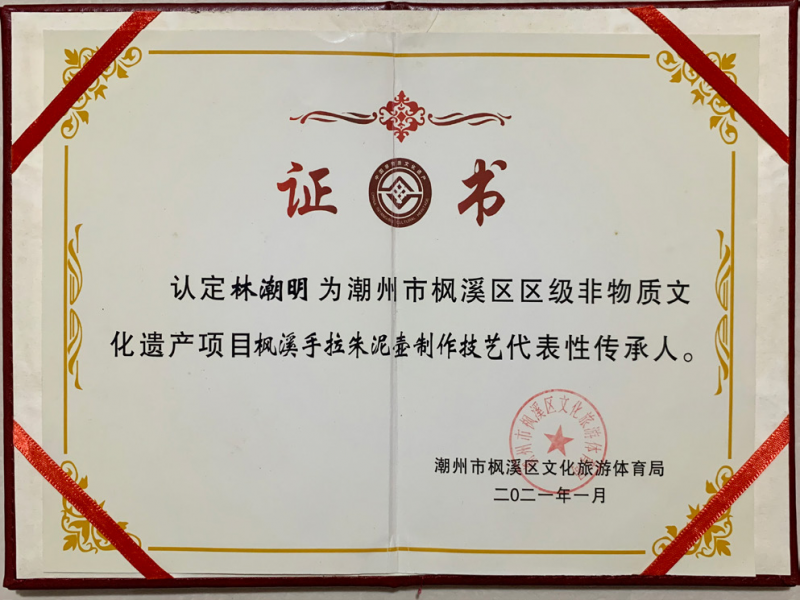

林潮明,中国传统工艺美术大师、国家级非物质文化遗产项目手拉壶制作技艺代表性传承人、国家高级职称获得者、潮州市收藏家协会第五、六届壶艺专委会主任。

苦学壶艺经风雨 精研嵌铜绽芳华

有人说,非遗传承之路是隐匿于荒芜大漠中的古老商道,满是风沙与未知,恰似沙中辙、风中影,虽心向往之,却难以轻易涉足。而林潮明,却以无畏的勇气和坚定的信念,踏上了这条传承潮州手拉壶与嵌铜技艺的漫漫长路,成为了传统文化的守护人。

在林潮明心中,壶艺早已不只是一门技艺,更是他灵魂的寄托、情感的归依。每一寸陶泥在他手中,都被赋予了潮州千年的文化底蕴;每一道刻痕,都凝聚着岁月的故事,散发着独特的艺术魅力。

1971年,林潮明出生于潮州枫溪镇的一个普通家庭,祖辈均是老实的种田人。自小,潮州古城的大街小巷便弥漫着陶瓷的独特气息,工夫茶的清香萦绕在每一个角落。年幼的林潮明,时常被街边艺人制作手拉壶的场景深深地吸引。那原本毫无生气的陶泥,在艺人手中仿佛被注入了生命,眨眼间就幻化成精美绝伦的茶壶,这神奇的转变,在他心底种下了热爱壶艺的种子。

初中毕业后,恰逢改革开放,村里不少人兴办陶瓷厂,林潮明便投身其中,开启了学艺之旅。在陶瓷厂,他宛如一块海绵,努力地汲取各类知识与技能。从彩瓷细腻笔触下勾勒出的花鸟鱼虫,到贴花精准布局呈现的传统图案,再到成型工艺巧妙把控塑造出的独特器型,他不放过任何一个学习的契机,用心钻研每一项技艺,力求做到尽善尽美,为日后的壶艺生涯筑牢根基。

一次机缘巧合,十多年前林潮明到朋友家做客,目睹朋友制作手拉壶。朋友双手灵动地与陶泥互动,不过片刻,一把造型独特、古朴雅致的手拉壶便呈现在他眼前,原本普通的陶泥仿佛被赋予了灵魂。林潮明被这神奇的制作过程深深地吸引,内心涌起强烈的好奇与向往,从此对手拉壶制作产生了浓厚的兴趣。

回到家中,那神奇的制壶场景仍在林潮明脑海中不断浮现,驱使着他迫不及待地踏上了自学之路。他四处搜罗有关手拉壶制作的书籍,在文字与图片中探寻制壶的奥秘,遇到困惑之处,就向朋友虚心地请教。从最初对陶泥特性的懵懂摸索,到逐渐掌握拉坯时的力度与速度,林潮明在无数次的尝试与失败中积累经验。每一次陶泥在手中变形,都是他与壶艺对话的过程;每一次成型的壶胚,都不尽如人意,都化作他继续钻研的动力。寒来暑往,他沉浸在制壶的世界里,手指因长时间与陶泥摩擦而变得粗糙,可他对壶艺的热爱愈发炽热。

随着技艺的日益熟练,林潮明开始在西湖公园边摆摊,售卖自制的手拉壶。摊位虽小,却摆满了他精心制作的作品,每一把壶都凝聚着他的心血与创意。往来的游客、茶客被这些独具匠心的手拉壶吸引,或询价,或与他交流对壶艺的见解,林潮明的摊位渐渐地有了名气。

在摆摊的过程中,林潮明与往来茶客的交流时,了解到不少的人都有着被破损的茶壶困扰的问题。这些茶壶,有的壶嘴磕破,有的壶盖撞伤,丢弃的话,多年陪伴与回忆就此中断,着实可惜;可留着使用,残缺的样子又实在有碍观瞻,让茶客们陷入是否修复的两难的问题。在他们的潮州当地,镶金嵌银修复茶壶是最常见的办法,本应该是破损茶壶的“救星”,但是金银高昂的造价很高,瞬间成了横在茶客们面前难以跨越的门槛,让多数人只能无奈放弃修复的念头。林潮明敏锐地意识到,若能掌握一种成本相对较低的镶嵌手艺,既能帮大家解决问题,又能在壶艺上另辟蹊径。于是,他毅然决定自学镶嵌技术,将方向锁定在成本较低的嵌铜手艺上,开启了自己的探索之路。

“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。”嵌铜工艺是极为精细的,堪称挑战技艺极限的艺术。焊接时,火候与时间的把控必须精准到毫厘之间,稍有偏差,壶身便会开裂,前功尽弃。那熊熊燃烧的火焰,既是考验,也是希望,林潮明无数次凝视着火苗,调整着手中火枪的角度与距离,汗水从额头滑落,打湿了衣角,可他的目光始终坚定地落在壶与铜片的结合处。

挫平镶嵌铜片的边缘,更是需要极大的耐心和精湛的技巧。这看似简单的工序,实则暗藏玄机。既要保证铜片与壶身完美贴合,让二者融为一体,仿佛天生就该合在一起;又不能损伤壶体分毫,每一次用力都需恰到好处,稍有不慎,便可能在壶身上留下瑕疵。林潮明坐在工作台前,一坐就是一整天,手中的工具如同他身体的一部分,随着他的心意,小心翼翼地摩挲着铜片的边缘。由于茶壶大多带有弧度,工具极易滑动,他的双手不知被划破了多少次,伤痕累累,可他从未有过一丝退缩之意。

在自学嵌铜工艺的日子里,失败如影随形。林潮明经历了无数次返工,看着那些因失误而报废的作品,他也曾陷入深深的自我怀疑之中。但每当他拿起一块新的铜片,触摸着那冰凉的质感,心中对壶艺的热爱便又重新燃起。他深知,这门技艺的精髓并非一蹴而就,每一次失败,都是通往成功的铺垫。

不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香,终于经过无数次的努力与尝试,林潮明成功地掌握了嵌铜工艺。他的作品开始在各类展览中崭露头角,那古朴的手拉壶与典雅的铜片相得益彰,吸引了众多目光,走出了一条独属于自己的艺术之路。

精研巧创呈新韵 细刻深雕铸艺魂

老一辈手艺人的双手,布满了岁月的痕迹,粗糙干裂、伤痕交错,这是他们长年累月与材料、工具相伴,精雕细琢作品留下的独特印记。林潮明亦是如此,在壶艺之路上,他坚守了三十余载,手上的老茧与伤痕,见证着他对传统工艺的执着坚守与深沉热爱。

在科技迅猛发展的当下,机械化生产如汹涌潮水,席卷了各个领域。许多壶具被机械批量制造,这些产品虽外形规整,却缺失灵魂。林潮明深知,艺术创作是一场灵魂的对话。从揉泥、拉坯,到装饰、烧制,每一道工序都承载着手艺人的情感与心血,这份温度是冰冷机械无法赋予的。真正的艺术家追求的是“质”,而非“量”,能否沉得住气、静下心来雕琢一件作品,正是艺术家与普通手艺人的最大区别。林潮明无疑属于前者,他专注于手拉壶、手捏壶、雕塑壶、嵌铜壶的创作,尤其痴迷于铜与泥的艺术融合,力求每一件作品都兼具实用性、艺术性与观赏性,尽显典雅大方之独特气质。

为了在传统工艺中开拓新局,林潮明踏上了创新之路。

在图案设计上,他不再局限于传统的花鸟鱼虫、吉祥纹样,而是将目光投向了生活,把自然美、原生态融入壶艺创作之中,重新赋予了作品质朴有趣的灵魂,同时也让作品带上了独属于自己的风格烙印。

这份对生活与自然的敏锐捕捉,在他的作品《手牵手》中,便是最好的例证。林潮明将在日常生活里捕捉到人与人牵手时的温暖瞬间,从中获取灵感,将这一饱含深情的动作巧妙地融入壶艺创作之中。壶身由上下两部分紧密衔接,恰似两只紧紧相牵的手,线条蜿蜒流畅,毫无凝滞之感,自然而然地传递出温暖的情感。壶嘴与壶把分别被设计成手臂的形状,弯曲的角度契合人体的自然姿态,细节之处更是处理得精妙绝伦,仿佛能看到两只手臂正用力相牵,不被任何外力所分开。

在工艺创新领域,林潮明凭借其深入的研究与探索,成功地独创了令人称绝的“嵌铜三绝”工艺。在铜丝镶嵌的过程中,他犹如一位技艺高超的微雕大师,将细如发丝的铜丝精准地嵌入壶身之中。这些铜丝,不仅细腻地勾勒出精美的图案,更巧妙地借助线条的走向引导观赏者的视觉,使得整个壶身仿佛被赋予了生命的律动。至于铜片包覆工艺,林潮明同样展现出了非凡的造诣。他精准计算铜片的尺寸与弧度,确保每一片铜片都能完美贴合于壶身之上。经过他特殊处理的铜片,与陶泥那温润的质感相互映衬,形成了一种刚柔并济的独特美感,表面散发出令人赞叹的光泽。而在铜模浇注工艺方面,林潮明则通过亲自设计铜模,并精确控制铜液的温度、流速及浇筑时机等关键因素,实现了铜模与陶泥的无缝结合,从而创造出众多别具一格的壶型。

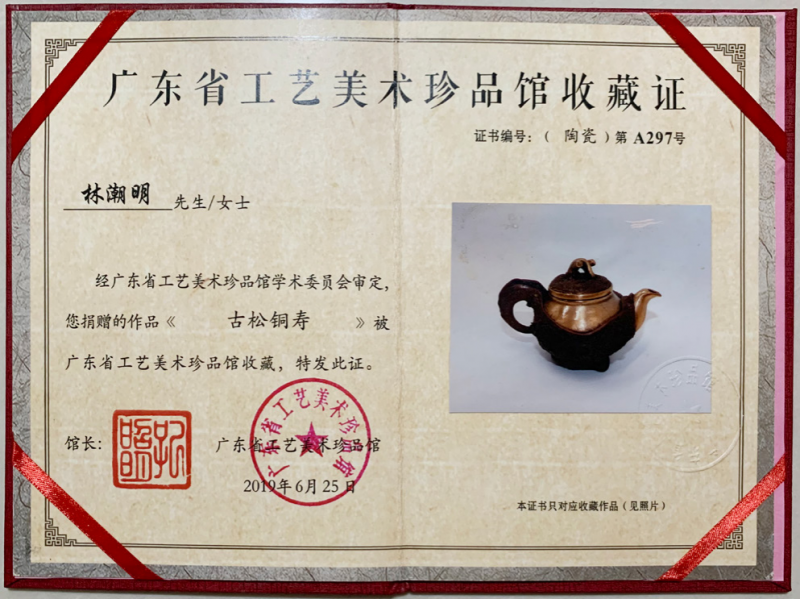

此外,非遗传承人林潮明所开创的“铜泥交响”技法,更是将金属与陶土收缩率差异的精确计算运用到了极致。在其代表作《古松铜寿》系列作品中,这一技法得到了淋漓尽致地展现。他以苍劲的古松为主题,运用铜纹精心塑造出松树那粗壮的树干与蜿蜒的树枝,铜纹冷峻的质感恰如其分地展现了古松历经岁月洗礼的沧桑之感;与此同时,细腻的泥胎则生动地呈现出松针的柔软与繁茂之态,其温润的质地,为整件作品注入了无尽的生机与活力。在林潮明的巧手下,铜与泥仿佛演绎了一场和谐的交响乐,奏响了传统与创新完美融合的美妙旋律。

时光匆匆,在三十多年的从艺生涯里,林潮明心无旁骛地投身于壶艺创作之中。他始终秉持着“脚踏实地做人,一心一意做事”的原则,这种不骄不躁、认真负责的态度贯穿于他的整个创作生涯。他对每一块陶泥、每一片铜片都精挑细选,对每一道工序都严格把关,以确保每一件作品都能以最佳的状态呈现给世人。正是凭着这份执着与专注,让他的作品从众多壶艺作品中脱颖而出,赢得了社会各界的广泛赞誉与高度认可。

凭借着日益响亮的名声,他多次应邀在重要场合为中央、省、市各级领导及全国各族人民现场进行壶艺演示。演示时,他专注投入,精湛手法一气呵成,深深地打动了在场的每一位观众,掌声不绝于耳。中央电视总台和中央新闻台也多次报道了他的壶艺演示及作品,让他在壶艺界的影响力与日俱增。

多年来,他在各类赛事与展会中硕果累累,凭借出色创作荣获了国家级、省级、市级金奖、银奖、精品奖共计50多项。

2016年,作品《湘桥春涨》在“岭南杯”中国(广东)民间工艺博览会上荣获金奖,《嵌铜松竹梅》在广东省工艺美术精品展中斩获金奖,尽显他在传统题材与创新工艺结合上的深厚功底。

2017年,手拉壶《梅庄壶》在广东省工艺美术精品大展中凭借其独特造型和精美装饰荣获金奖。同年,他捐赠的朱泥嵌铜壶《古松铜寿》被潮州市博物馆珍藏。

2018年,朱泥包铜手拉壶《古松铜寿》在中国国家博物馆举办的“中国当代工艺美术双年展”中展出,向世界展现潮州手拉壶与嵌铜工艺的独特魅力。

2019年,《供春壶》嵌铜壶艺在中国(北京)国际精品陶瓷展览会暨第八届“大地奖”设计大赛中荣获二等奖,捐赠的《古松铜寿》被广东省工艺美术珍品馆收藏。

2021年,《初心套壶》入选《广东百名工匠艺人优秀作品集》《树桩嵌铜茶壶》,被潮州市档案馆永久珍藏,为他的艺术之路添上浓墨重彩的一笔。

这一个个沉甸甸的荣誉和奖项,凝聚着林潮明无数个废寝忘食的日夜。每一次铜丝与陶泥的摩挲,每一回设计稿的反复涂改,都是他为壶艺事业拼搏的印记。从初入行业时被质疑,到如今成为备受敬仰的非遗大师,他承受了无数压力,却从未放弃,把传承与创新的使命扛在肩头,用一生诠释着对壶艺的赤诚。

壶中岁月藏匠心 艺里乾坤展未来

匠心精神,是一种坚定不移的执着,是一种持之以恒的热爱,是一种无畏艰难的奋进。倾毕生心血专注一事,即便时代更迭、繁华流转,也无法撼动对匠心坚守的赤诚。

在时代的滚滚浪潮中,非物质文化遗产宛如历史长河里的熠熠星辰,它们凝聚着岁月的厚重,镌刻着民族的记忆,却也在现代文明的冲击下,陷入传承濒危的困境。古老的壶艺,曾闪耀着先辈智慧的光芒,如今却面临着学艺者寥寥、传承青黄不接的艰难处境,往昔的盛景逐渐远去,那蕴含着民族精神的技艺,正悄然隐没在历史的暗影里,徘徊在被遗忘的边缘。

目睹这令人揪心的现状,林潮明内心满是忧虑与不舍。每一种非遗的消失,于他而言,都是民族文化宝库中无可挽回的损失。他深知,壶艺传承之路道阻且长,但他毅然决然地挺身而出,以坚定的信念和满腔的热忱,担当起守护与传承壶艺的重任,成为非遗传承路上的坚实扛旗手。

林潮明不仅自己潜心钻研壶艺,将先辈遗留的古老技法铭记于心、付诸实践,还倾尽全力培养新一代的壶艺人才。他言传身教,毫无保留地将自己的技艺和心得传授给年轻人,期望能点燃他们对壶艺的热爱之火。他期待更多人能够加入到壶艺传承的队伍中来,携手并肩,共同守护这份珍贵的文化遗产。

神韵在壶间,咫尺匠心艰。壶艺创作的传承与创新,任重而道远,不仅要毫厘不差地沿袭先辈遗留的古老技法,更要在科技腾飞、文化多元的新时代,勇立潮头。林潮明笃定,传统壶艺历经数百年的风雨洗礼,传承至今,艺术价值、人文价值与现代美学价值兼具,在当下乃至未来的岁月里,必将大放异彩。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。