赣州老梅餐饮管理服务有限公司董事长梅正明

灶火薪传古韵长 ,岁月烹出客家香

——访赣州老梅餐饮管理服务有限公司董事长梅正明

赣水之畔香飘扬,客乡风味韵悠长。在赣州水西镇,有一家名为“相里乡亲”的餐饮店,每日清晨便开始飘散出诱人的香气。这不是普通的烟火气,而是承载着客家文化密码的味觉记忆。

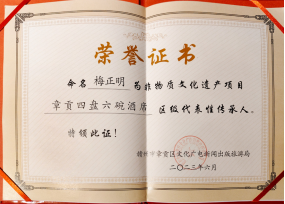

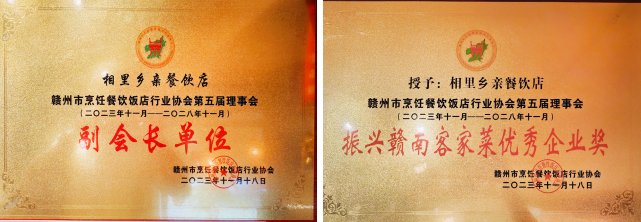

掌门人梅正明,这位章贡客家菜非遗传承人,用三十余年的光阴,将一家街边小店发展为拥有三家门店、六十余名员工的餐饮企业,更让“四盘六碗”这一传统宴席习俗焕发出新生。他的故事,是一部关于坚守与创新的创业史诗,更是一首传统与现代交融的饮食文化交响曲。

庖厨启蒙:舌尖上的文化基因

“人间烟火气,最抚凡人心。”梅正明的餐饮情缘,恰如这句古诗所描绘的那般,始于最质朴的烟火人间。1980年代的赣州,晨光熹微中,他的父母已在那间不大的早餐铺里忙碌多时。和面、熬粥、蒸馍,这些看似平常的活计,在年幼的梅正明眼中,却如同神圣的仪式。“我常蹲在灶台边,看面团在母亲手中变幻出万千形状,那面粉发酵的气息,比任何花香都更早地沁入我的心脾。”回忆往昔,他的眼中仍会泛起温暖的光芒。这方寸灶台间升腾的烟火气,不仅烹制着寻常百姓的一日之计,更在无声中传承着客家人“民以食为天”的生活哲学。

当同龄人纷纷奔赴沿海追寻淘金梦时,梅正明却做出了一个令人意外的选择。2000年就读于江西省商业学校烹饪专业,毕业之后,他毅然投身餐饮行业,从最基础的切配工做起。“刀工三年,火候十年”,在赣州多家餐馆辗转学艺的岁月里,他将这句厨行古训奉为圭臬。没有现代化的烹饪学校,只有师傅们口耳相传的秘诀;没有速成的捷径,唯有一次次挥汗如雨地重复练习。“记得学颠勺时,手臂肿得拿不动筷子,但师傅说‘千锤百炼始成钢’,我便咬牙坚持了下来。”正是这份执着,让他在传统与现代的交汇处,打下了坚实的技艺根基。

时光流转至千禧之年,赣州的餐饮市场呈现出“百家技艺,各竞新巧”的繁荣景象。梅正明敏锐地察觉到,随着物质生活的改善,人们的饮食追求正经历着从“果腹”到“品味”的蜕变。2009年,他创办了“相里乡亲”,取“相信”与“乡亲”之意,将经营重心放在了传统赣南客家菜的当代演绎上。“诚者,天之道也;思诚者,人之道也,我想做的不仅是餐饮生意,更是一份以诚相待的情谊。”这番经营理念,恰如客家谚语“饭香不怕巷子深”所言,成为了他日后事业发展的精神基石。

创业维艰,初创时期的“相里乡亲”,面临着资金短缺、客源不稳等诸多困境。当时的餐饮界盛行“重装修轻菜品”的风气,但梅正明始终坚持“菜品为王”的本真之道。每天寅卯之交,当整个城市还在沉睡,他已穿梭在菜市场的摊位之间,指尖轻触,便能辨出食材的新鲜程度;每道新菜品的研发,都要经过“九蒸九晒”般的反复调试。“最难忘那些没有固定菜单的日子,客人指着当季鲜货点菜,我们现场烹制,这种开诚布公的信任,比任何米其林星级都更珍贵。”言及此处,他的语气中仍带着初心的温热。

味觉革命:传统宴席的现代转型

“味蕾寻根处,传统焕新时。”面对2010年代预制菜席卷餐饮业的浪潮,当同行纷纷拥抱工业化生产的便利时,他却如“众人皆醉我独醒”的智者,坚持现做现卖的传统。揭开锅盖时那腾空而起的蒸汽,食材在热油中跳跃的声响,这些都是客家菜的灵魂所在。在他看来,工业化生产虽然提高了效率,却如同抽走了菜肴的魂魄。这一看似“逆流而行”的决定,恰似陶渊明“不为五斗米折腰”的风骨,虽增加了三成运营成本,却为“相里乡亲”铸就了“真材实料”的金字招牌。

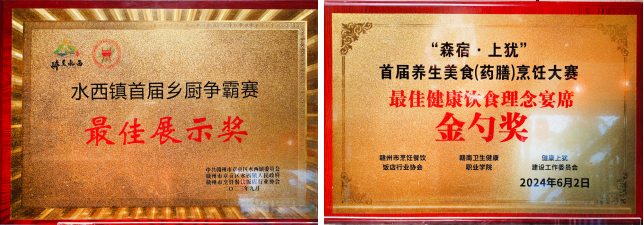

梅正明深谙“食饮有节”的古训,对传统“四盘六碗”宴席进行了创造性转化。他依照“春生、夏长、秋收、冬藏”的自然规律,将固定菜式发展为顺应二十四节气的流动盛宴。春日里,一盘藠头炒腊肉带着山野的清新;盛夏时节,苦瓜酿的微苦回甘最是消暑;金秋送爽,板栗烧鸡的甜香弥漫;寒冬腊月,一锅羊肉煲暖人肺腑。

面对“Z世代”消费群体的崛起,梅正明展现出“苟日新,日日新”的创新精神。他带领着团队研发的“轻客家菜”系列,既保留了传统风味,又契合现代健康理念:重油改为少油,厚味化为清鲜,大盆换作小盏,更别出心裁地推出了“客家菜+奶茶”的混搭组合。在他的巧思下,传统宴席如枯木逢春,客群年龄结构显著年轻化,实现了创新性的转变,这些创新,不仅没有稀释传统特色,反而让更多年轻人开始了解和喜爱客家饮食文化。

在人才培养上,梅正明沿袭师徒传统。每位新人必从“三刀六案”的基本功练起,通过“煎炒烹炸”四关考核,方能接触核心技艺。如今店里的二十余位厨师,多半都是内部培养的嫡传弟子。在网红餐饮昙花一现的当下,梅正明始终秉持着“一粥一饭当思来之不易”的匠心理念,这种对食物本真的回归与坚守,恰是这个浮躁时代最珍贵的商业智慧。他带领着“相里乡亲”走出了一条既尊重传统又勇于创新的发展道路,为餐饮行业的转型升级提供了有益的借鉴。

文化深耕:非遗商业化的创新路径

“匠心独运处,非遗焕新生。”2018年,梅正明获得了“章贡客家菜非遗传承人”称号。这既是对他卓越技艺的认可,也带来了新的责任。他将门店转型为“可参观的厨房”,顾客可以透过玻璃观看厨师现场制作醋果子炒大肠、小炒鱼等经典菜品。“从选料、清洗到最后的爆炒出锅,全过程都展现在食客眼前,让非遗技艺变得可触可感。饮食非遗的传承不能停留在博物馆,而应该活在百姓的日常生活之中。”这种开放式的传承模式,使得非遗技艺获得了更广泛的传播。

在新媒体时代,梅正明积极拥抱数字化传播。他亲自出镜拍摄短视频,解密“四盘六碗”的文化内涵。没有刻意设计的台词,只有朴实无华的讲解:“炒小炒鱼,油温七成热下锅,翻三下就起锅,多一秒就老了。”这些充满烟火气的视频,单条最高播放量突破百万。同时,他还开发了系列线上课程,将复杂的客家菜简化为家庭可操作的做法,让非遗技艺真正地“飞入寻常百姓家”。

2020年的疫情,给餐饮业带来巨大的冲击,梅正明却在这段特殊时期完成了企业的关键转型。他敏锐地捕捉到居家饮食需求的变化,迅速推出了包含预制调料和详细教程的半成品菜包。为了保证产品品质,他亲自把关每一道工序,确保顾客在家也能还原出地道的客家风味。同时,他加快中央厨房建设,通过标准化生产保证菜品质量的一致性。这一系列举措,不仅让企业渡过了难关,还实现了营业额30%的逆势增长。

在品质把控上,梅正明建立了从田间到餐桌的全流程可追溯体系。与当地农户签订直供协议,确保原材料的品质;研发智能厨房管理系统,精确控制制作每道菜品的火候和时间;建立顾客反馈机制,持续优化菜品的口味。这些现代化管理手段与传统烹饪技艺相结合,让“相里乡亲”在保持地道风味的同时,也具备了规模化发展的基础。“我们要用科学的方法守护传统味道,让客家菜既能保持本真,又能走向更广阔的市场。”梅正明如是说。

未来展望:乡土美食的全球化想象

“乡味传四海,匠心筑未来。”站在企业发展的新阶段,梅正明正将目光投向更广阔的天地。他计划中的农庄综合体,不仅是商业版图的扩展,更是对客家饮食文化的深度挖掘。在这里,游客可以体验从田间到餐桌的全过程,感受食物最本真的味道。这种“餐饮+文旅”融合的发展模式,既延续了传统,又开辟了新路。

“我们正在筹建一个客家饮食文化体验中心,”梅正明介绍道,“不仅保留传统的烹饪技艺,还要建立标准化的操作流程。”在他看来,传统与现代并非对立,而是可以相互促进的关系。通过建立中央厨房和冷链配送系统,既保证了菜品质量的稳定性,又为规模化发展奠定了坚实的基础。

回顾创业历程,梅正明始终认为,企业的核心竞争力在于对产品品质的坚持与对文化的尊重。“做好一道菜和经营一家企业,道理是相通的。”他说,“都需要专注、耐心和持续改进。”这种务实的态度,让“相里乡亲”在保持传统的同时,也能与时俱进。目前,他正在培养第二代传承人,通过建立标准化的培训体系,确保技艺能够得到系统地传承。

在全球餐饮文化交融的今天,梅正明对客家菜的未来发展充满了信心。他注意到越来越多的年轻人开始关注传统饮食文化。“我们正在开发适合年轻人的产品线,”他举例说,“比如改良版的客家小吃伴手礼,以及适合外卖市场的单人套餐。”同时,通过与电商平台的合作,让客家美食能够突破地域的限制,走向更广阔的市场。

梅正明深信,真正扎根于地方文化的饮食,不仅能在全球化浪潮中保持其独特魅力,更能成为连接过去与未来之间的桥梁。通过持续创新和规范化运营,“相里乡亲”不仅仅是在探索传统餐饮现代化转型的道路,更为整个行业发展提供了一条可复制的成功路径。这不仅关乎着一家企业发展的蓝图,更是对传承与振兴地方饮食文化的深刻承诺。

展望未来,梅正明计划将这一经营模式系统化,分享给更多致力于复兴传统餐饮的企业,共同推动中华饮食文化的繁荣发展。在他看来,每一道菜品的背后,都蕴含着一段历史、一种文化,而通过不懈努力与智慧经营,这些珍贵的文化遗产不仅能够被保存下来,还能在全球范围内绽放出新的光彩,让更多人品尝到那来自故乡的温暖与深情。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。