中国玉雕大师、工艺美术大师徐恩志

身残志坚逆袭人生 ,精雕细琢砥砺生辉

——访中国玉雕大师、工艺美术大师徐恩志

徐恩志,中国当代玉雕大师、非遗(玉雕)技艺传承人、中国玉雕大师联合会认证玉雕大师、工艺美术大师。幼年失聪的他,将沉默转化为专注的力量,二十年刀耕不辍,以匠心为刃,以坚韧为砣,在冰冷的玉石上,雕刻出炽热的梦想。他的创业之路,是一曲以匠心致初心的赞歌,更是一段于无声处听惊雷的传奇。他听不见世界的喝彩,但他的作品,已代表他发出了最振聋发聩的声音。

无声琢玉 砥砺生辉:二十载刀耕不辍的深耕之路

1982年,徐恩志降生在浙江台州的一个普通家庭,父母的疼爱如暖阳般笼罩着他的童年时光。然而,时运不济,命途多舛。在他一岁多的时候,因一次医疗事故导致丧失了听力,从此,寂静成为了他生命中恒定的底色。

父母经过很长时间才接受了这个残酷的现实,但是并未放弃对他的培养,从小便将他送往台州、宁波等地的聋哑学校就读。在校期间,徐恩志始终以优异的表现回应着父母的付出,用努力在无声的时光里刻下成长的印记。

父母深知残疾将带来的生存挑战,为了让他掌握一技之长,2002年,20岁的徐恩志来到杭州一所职业学校学习食品雕刻,在刀与食材的碰撞中初窥雕刻艺术的门径。在校期间,他品学兼优,荣获了浙江省残联系统优秀团员的殊荣,用实力证明了无声世界里的精彩。

一次偶然的机会,徐恩志与石雕相遇——当看到冰冷的石料在匠人手中蜕变为线条流畅、造型别致的艺术品时,那份穿越材质本身的艺术张力,让他心驰神往,仿佛有股力量在他心底呐喊,这才是他想追寻的方向!

2005年,徐恩志结束了三年的职校学业生涯,对石雕艺术的执着驱使着他奔赴临安,拜在同为听障人士的雕刻艺人潘春祥门下。经过六个月时间的系统学习,为他的艺术生涯打下坚实的基础。

常言道,“师傅领进门,修行在个人”,徐恩志对此有着深刻的践行。因家庭经济条件拮据,他白天在残疾人福利厂务工,用微薄的收入补贴玉雕材料的开销;夜晚和业余时间,便钻进自家搭建的简陋工作室里,在刻刀与石料的“对话”中反复打磨技艺。昏黄的灯光下,刻刀与石头的碰撞声成了一曲独特的旋律,他在自学中摸索,在创作中不断精进。面对命运的不公,他从未流露出半分怨怼,那份“身残志坚”的韧性,使他在逆境中淬炼得如精铁般铮铮作响。无数个日夜交替,他凭借钢铁般的毅力与锲而不舍的精神,在一次次雕琢中蜕变,在一回回打磨中沉淀,以顽强的拼搏精神向着梦想一步步地靠近。

徐恩志深知学海无涯,在掌握石雕技法后,他渴望向更高峰攀登。2013年,他再次踏上了求学之路,远赴福州,跟随谢明先学习玉雕技艺。15个月的学艺时光浸透着汗水:白天钻研玉雕技法,夜晚苦练绘画功底。为了雕出一朵形神兼备的花,他一遍遍地观摩花瓣的自然纹路,对照师傅的作品揣摩细节,常常在工作台前一坐就是一整天,直到双手麻木才起身。凭着这股不服输的韧劲,他的雕刻技艺实现了质的飞跃。

在雕刻的艺术之路上,徐恩志不断砥砺前行。他先后辗转台州吴子熊玻璃艺术馆、福州玉雕公司、金华玉雕工作室,融汇玻璃雕、石雕、玉雕之精髓,终成一家之风。2020年,徐恩志厚积而薄发,创办了自己的玉石雕刻工作室。这方小小的空间,不仅承载着他对雕刻艺术的热爱,更见证了一位听障匠人冲破命运桎梏、用刻刀书写人生的执着与辉煌。

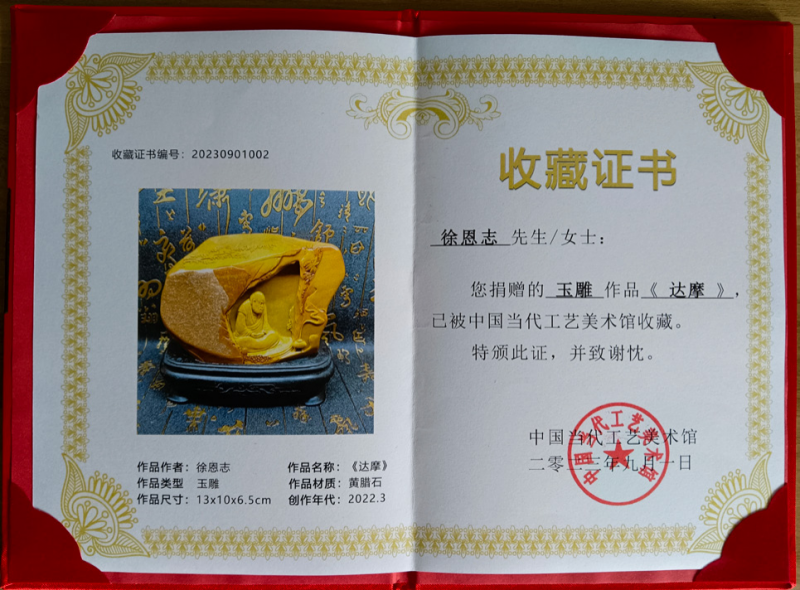

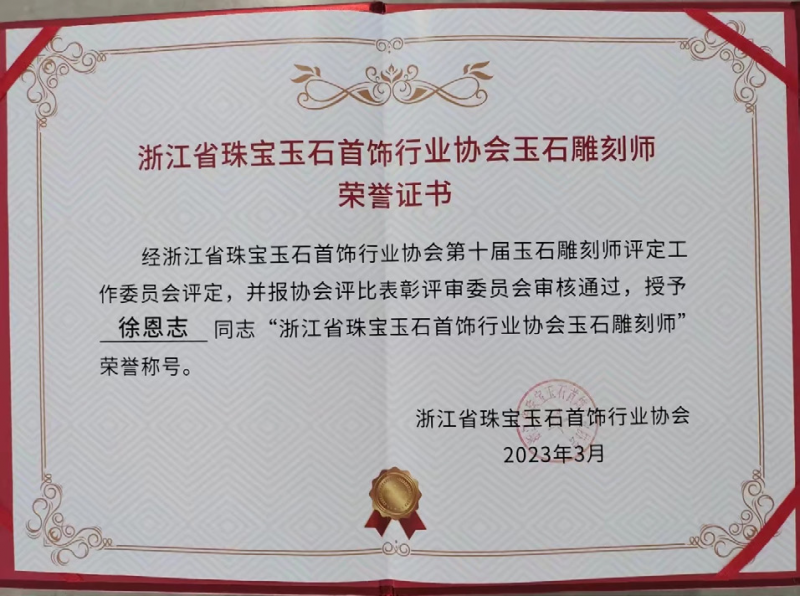

在寂静中扎根,于磨砺中绽放。漫长的雕刻之路,布满了荆棘的同时也藏着荣光,徐恩志用时间与汗水,最终迎来了生命的华丽转身。2021年,徐恩志凭借突出成就,成为了中国工艺美术师协会会员、中国玉雕大师联合会会员、中国工艺美术产业研究院高级研究员,并荣获了非遗(玉雕)技艺传承人、中国玉雕大师联合会认证玉雕大师、工艺美术大师等荣誉称号。

匠心的锤炼:从“工”到“艺”的灵魂升华

在杭州职校学习食品雕刻期间,徐恩志见识到了同属雕刻技艺的石雕作品的精湛绝伦。怀着满腔热忱,拜师于雕刻艺人潘春祥。“每次教学,同为听障人士的潘春祥师傅都会先用手势比画需要改进的细节,再亲自示范刀法,最后握住我的手一步步地感受力度与角度。每当我掌握要领,他总会竖起大拇指,那无声的肯定比任何话语都更让人振奋。” 徐恩志对于师傅的谆谆教导十分感激。真正地沉浸石雕艺术,他发现,石雕远非想象中那么简单:握刀的稳度、下刀的深浅、纹路的层次,每一处都考验着匠人的功底与悟性,潘师傅的用心教学则像一盏明灯,照亮了他摸索前行的道路。

半年后,徐恩志回到家乡,但对艺术的追求并未就此停止。聋哑人和正常人交流起来比较困难,可是要在艺术上取得进步,是需要互相学习和切磋的,于是他便从书店买来大量绘画、书法、雕刻方面的书籍,在家潜心研修。

2013年,徐恩志又远赴福州,拜入谢明先师傅门下,正式开启了玉雕深造之旅。学艺之路并不轻松,在接下来的一年多时间里,徐恩志白日钻研玉雕技法,夜晚苦练绘画功底,几乎未曾停歇。初学时,为雕出一朵生动逼真的花朵,他常常一连数小时沉浸于花瓣的肌理走向,反复揣摩师父的经典之作,再一遍遍地亲手尝试。他时常一整天伏于案前,双手因持续握持工具而麻木僵硬,却始终未有懈怠。正是凭借着这般执着,徐恩志的玉雕技艺实现了质的飞跃。

在玉雕设计上,徐恩志尤为注重作品合理、对称、庄重、沉稳的特质,力求结构与规矩的均匀和谐,于平衡中彰显大气之姿。在此基础上,他从不墨守成规,而是为作品注入源源不断的创新与思考,让每一件作品都既有根基又具新意。他深知艺术同源,在玉雕实践中,总会有意识地从传统书画风韵中汲取营养,将笔墨意境融入刀工之中,使玉雕作品兼具书画的雅致与雕刻的立体,在承袭与突破之间重现“明清风韵”的典雅气质。

良玉假雕琢,好诗费吟哦。诗句果如玉,沈谢不足多。玉雕作品的价值,除了玉材本身,很大程度上依赖于雕刻师的工艺水平。从选料、剥皮,到设计、粗雕、细雕,再到最后的修整与抛光,每一道工序都不容丝毫疏忽,每一步都会直接影响作品的完整性与神韵。

每一件作品诞生前,徐恩志都会反复琢磨思考,在脑海中无数次地打磨细节,直至构思成熟才付诸实践。从事玉雕创作,构思至关重要。如果没有足够的灵感与创意,徐恩志宁愿让玉石继续保持它原有的状态,也不会轻易动刀。他始终坚信,玉雕设计不能脱离合理、对称、庄重与沉稳的传统审美根基。结构需匀称,格局讲和谐,唯有在此基础上融入创新的思考,一件作品才能真正地“活”起来。

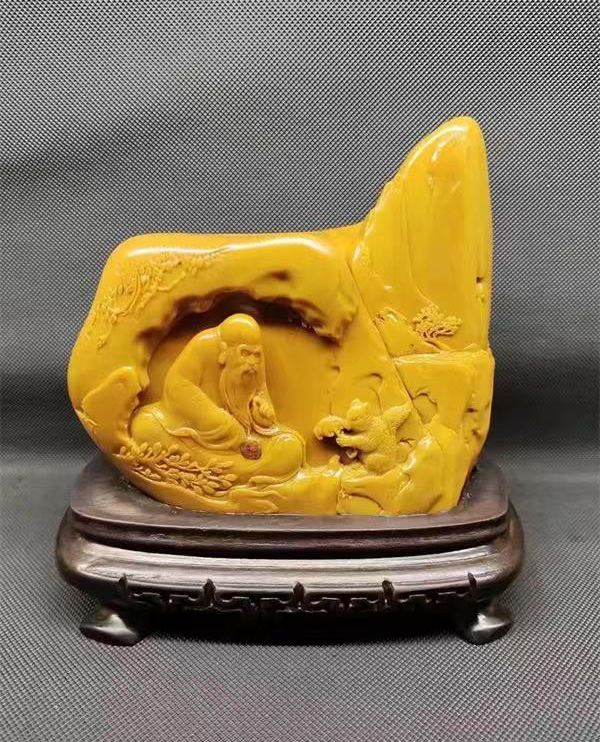

数年来,徐恩志成就斐然。他精心创作的《静谧》《深秋》《达摩》《久不见荤》《老子出关》《渔翁》《海底世界》等作品,多次参加非遗文化展,作品曾获“艺心杯” 二等奖、“琢越杯” 铜奖等奖项,并被数个机构收藏。其中两件颇具代表性的作品:《弟子规传承》承载了传承文化的责任感和教育意义,成功入选了“和合之美”台州市民间文艺精品展暨台州市工艺美术大师作品展。《长寿之道》通过吉祥寓意展现了人们对美好生活的向往,荣获第三届中国非物质文化遗产“非创杯”文创大赛金奖以及第十七届上海“玉龙奖”。

“玉”见未来:“化顽石为艺术”的玉雕哲学与人生境界

徐恩志的作品,不仅是雕刻技艺的呈现,更是对玉石内在灵魂的唤醒。他善于捕捉每一块玉石独特的纹理、色泽与质地,并将这些天然元素融入自己的艺术构想之中。在他看来,每块玉石都有其独有的生命与故事。他倾听玉石的细语,感受它们的呼吸,将自身的情感与感悟注入其中。徐恩志深信,唯有以心倾听、以诚相待,才能创作出真正打动人心、承载温度的好作品。

雕刻,不仅是雕琢玉石,更是打磨内心。从灵感的萌芽到静心创作,从沉潜专注到不断超越,徐恩志以高度的自律与追求,使他的作品日渐充盈着蓬勃的生命力。徐恩志始终保持着低调不张扬的姿态,默默地沉浸在创作的世界里,用刻刀诉说着对艺术的热爱。于他而言,雕刻早已超越了谋生的手段,成为生命中不可或缺的一部分。他不畏艰难困苦,以虚怀若谷的心态接纳新知,以安之若素的心境面对挑战,用心感受生活与创作的乐趣。这份从容与热爱,使得他的玉雕作品在无形中流淌着一种恬淡自然的灵动之风,仿佛天地灵气凝聚其中,达到了天人合一的境界,也让他在业界赢得了广泛的赞誉与尊重。

因为听力障碍,徐恩志平时与人交流时以书写为主。即便如此,他总会凝神注视着对方的眼睛,同时细致捕捉每一个手势的细微变化,努力破译那些未被文字承载的信息,全神贯注地探寻着话语背后的真实含义。那份专注如同在迷雾中辨识路径,每一个眼神的停留、每一次对肢体语言的捕捉,都透着想要跨越障碍、达成理解的恳切。

鲜为人知的是,这位专注于雕刻技艺的匠人,亦是运动场上的佼佼者。2003年至2011年间,他同时担任浙江聋人篮球队与足球队队长,四次征战全国聋人篮球赛,且皆载誉而归。无论是赛场还是工坊,徐恩志都秉持着“严肃、严格、严谨”的态度,凡事追求尽善尽美。于他而言,自律是掌控人生的缰绳。

“精于工、匠于心、品于行,名于世”,是徐恩志多年从事玉雕行业的真实写照。在追求雕刻艺术的道路上,他从未停下脚步,以无声的执着,在玉石上雕琢出属于自己的璀璨人生,也为世间留下了一件件温润而充满力量的艺术珍品。

镂玉雕犀安足夸,玻璃可碎牺樽腥。徐恩志的创业故事,不仅是一位残疾艺术家的奋斗史,更是一个关于梦想与坚持的成长样本。他以非凡的意志与匠心,冲破命运的桎梏,在无声的世界里铸就了一段“化顽石为艺术”的生命传奇。他的事迹,如同一盏明灯,将会照亮更多同行者前行的路,鼓励他们无惧坎坷、忠于理想,始终坚定地走向远方!

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。