要谈官窑玉壶春瓶的 “巅峰”,首先要理解它诞生的土壤:宋代是中国审美从 “繁复华丽” 转向 “极简内敛” 的关键时期。一方面,文人阶层崛起(如苏轼、米芾等),主张 “平淡天真” 的美学,反对唐代以来的浓艳装饰;另一方面,官窑作为 “皇家御窑”(北宋汴京官窑、南宋修内司官窑),需兼顾皇室的尊贵与文人的雅致,避免定窑的 “刻花华丽”、钧窑的 “窑变张扬”,最终形成 “以釉为美、以素为雅” 的核心风格。而玉壶春瓶,正是这种风格的 “集大成者”—— 它没有多余的纹饰,仅靠造型曲线与釉色质感说话,却比任何装饰都更显高级,这恰是宋代审美 “删繁就简,余味无穷” 的终极表达。

宋代官窑玉壶春瓶的造型,看似简单(撇口、细颈、垂腹、圈足),实则是中国陶瓷 “线条美学” 的巅峰,甚至影响了后世 800 年的器型设计:

比例的极致平衡:瓶颈细长如 “纸槌”,腹部下垂如 “垂胆”,圈足浅而稳,整体由两条对称的 “S” 形曲线构成 —— 颈腹衔接处的弧度,恰好符合 “黄金分割比”(约 1:1.618),视觉上既不局促也不松散。对比其他名窑:汝窑多为盘、碗等 “扁平器型”,难显线条张力;哥窑虽有瓶类,但腹部更鼓,线条略显笨拙,唯有官窑玉壶春瓶的曲线,做到了 “刚柔并济”(细颈显挺,垂腹显柔)。

功能与审美的统一:玉壶春瓶最初是 “酒器”(宋代《东京梦华录》记载 “酒注子配玉壶春瓶”),但官窑将其改造为 “陈设器”—— 细颈便于持握,垂腹可储酒,圈足稳当不易倒,同时线条的流畅感又适合摆于书房、厅堂,成为 “实用与雅致” 的完美结合。后世文人甚至将其用于 “插花”(明代《遵生八笺》载 “瓶花之法,宜选瘦长如玉壶春者”),足见其造型的包容性。

无装饰的 “留白艺术”:与定窑的 “白瓷刻花”、钧窑的 “窑变红斑” 不同,官窑玉壶春瓶通体无纹饰,仅靠造型本身的 “线条韵律” 吸引目光 —— 这种 “留白” 恰是宋代文人最推崇的审美:“不着一字,尽得风流”,让观者的注意力集中在器物的 “气韵” 上,而非表面的华丽。

宋代官窑最核心的审美标签是 “釉色”,而玉壶春瓶的釉色,恰好将这种 “自然含蓄” 推向极致,甚至成为后世陶瓷的 “釉色标杆”:

釉色的 “天人合一”:官窑玉壶春瓶的典型釉色是 “天青色”“粉青色”,源自宋代皇室追求的 “雨过天青云破处,这般颜色做将来”(《宣和遗事》记载)。这种釉色不是人工调配的浓艳色彩,而是釉料在 1300℃高温下,金属氧化物(铁、钛)自然反应形成的 “温润质感”—— 天青色如雨后初晴的天空,纯净却不刺眼;粉青色如江南薄雾,柔和却有层次,完全契合宋代 “师法自然” 的审美。对比其他名窑:汝窑的天青色更偏淡,且存世量极少(仅 67 件);钧窑的釉色虽绚丽(如 “玫瑰紫”),但过于张扬,不符合 “含蓄” 的宋代主流审美;唯有官窑的釉色,做到了 “浓淡适中,温润如玉”。

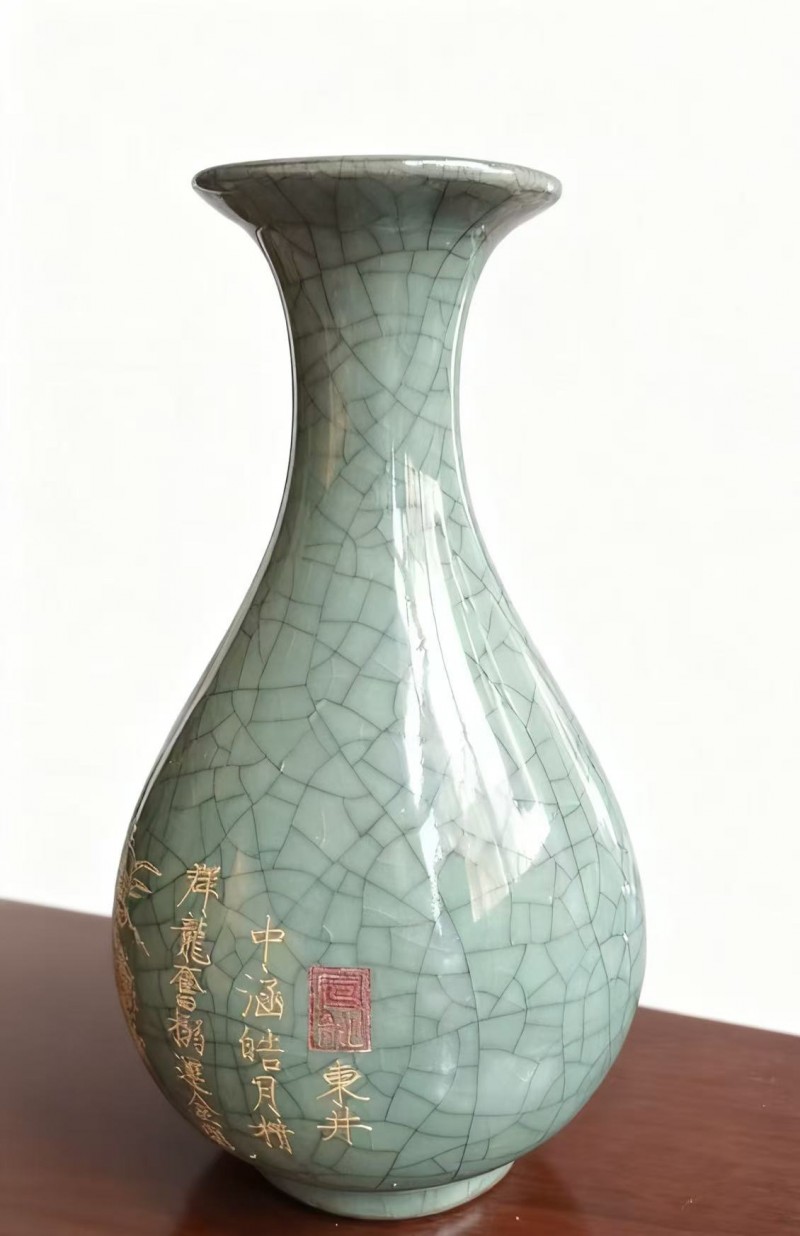

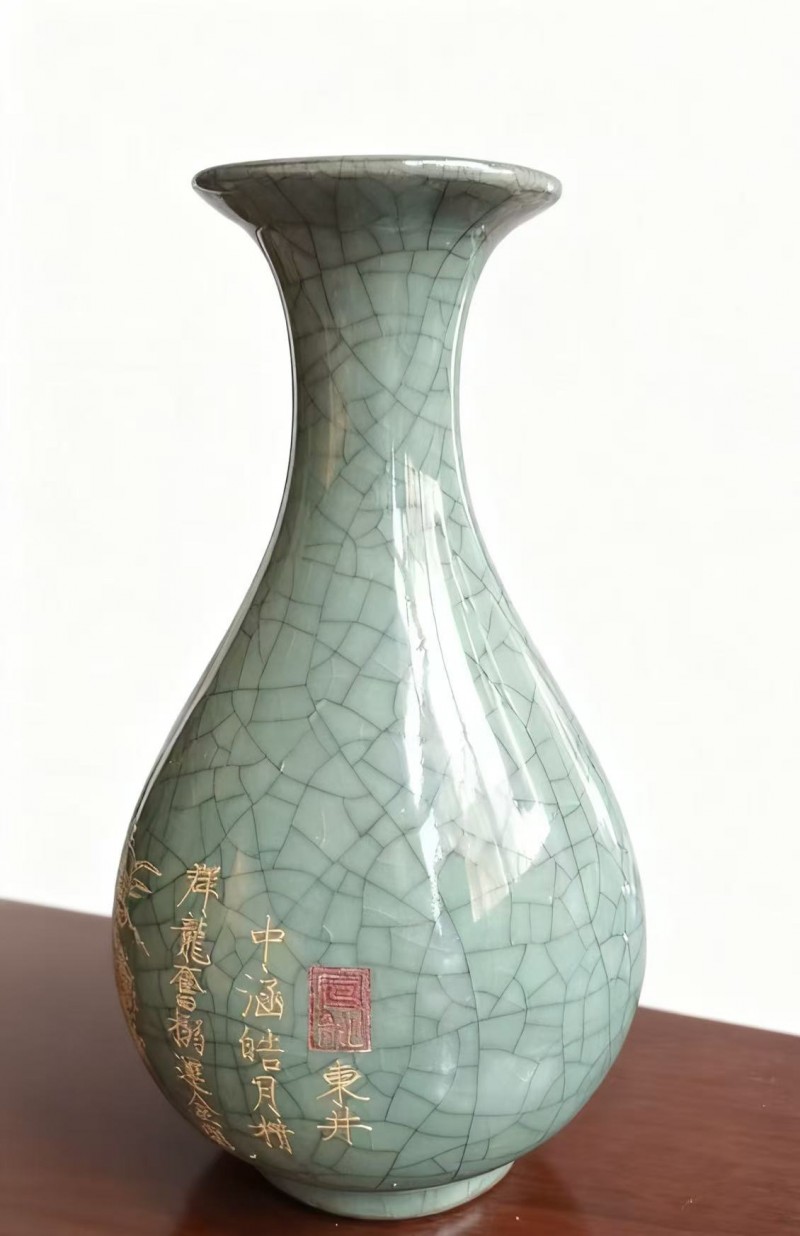

开片的 “缺陷美” 升华:官窑玉壶春瓶的釉面会出现 “冰裂纹”(开片),这本是烧制时 “胎釉膨胀系数不同” 的缺陷,但宋代匠人却将其转化为 “独特装饰”—— 开片有 “大纹片”(如 “蟹爪纹”)、“小纹片”(如 “鱼子纹”),纹路交错却不杂乱,如自然冰裂般浑然天成。明代曹昭在《格古要论》中评价:“官窑器,色好者与汝窑相类,有蟹爪纹者真,无纹者尤好”,足见这种 “缺陷美” 已成为官窑的审美标志。对比哥窑的 “金丝铁线”(开片加色),官窑的开片更 “自然本真”,没有人工修饰的痕迹,更显高级。

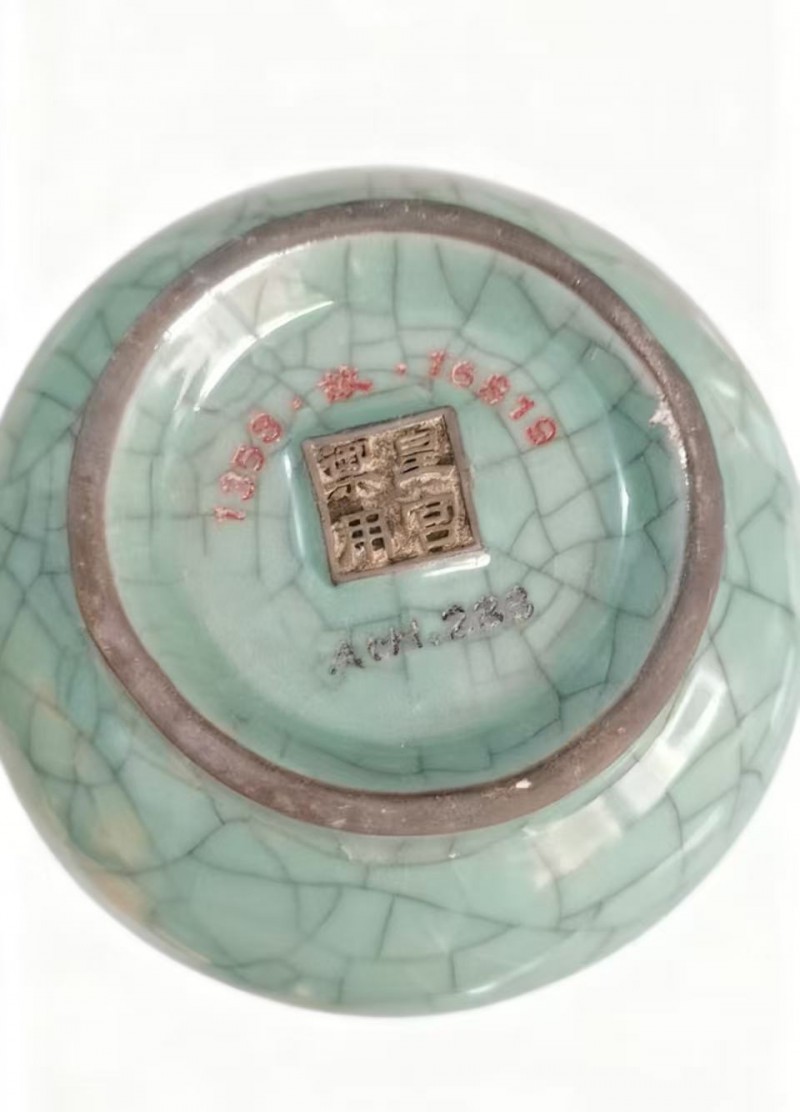

“紫口铁足” 的细节极致:官窑玉壶春瓶的瓶口因釉层较薄,露出胎体的 “紫褐色”(紫口);圈足无釉,露出胎体的 “铁黑色”(铁足),形成 “紫口铁足” 的特征 —— 这不是刻意设计,而是 “多次施釉” 工艺的自然结果(瓶口釉薄、圈足不施釉),却意外形成 “上下呼应” 的视觉细节,让器物更显沉稳。这种细节,在汝窑、定窑中极少出现,成为官窑独有的 “身份标识”。

官窑作为 “皇家御窑”,其工艺标准远超其他名窑,而玉壶春瓶的烧制,更是将宋代制瓷工艺推向巅峰,甚至后世难以复刻:

选料与制坯:不惜工本的严苛:官窑玉壶春瓶的胎体采用 “高岭土 + 紫金土” 混合,需经过 “三淘三炼”,去除杂质,确保胎质致密细腻(敲之声音清脆如磬)。对比定窑的 “白瓷胎”(杂质较多,声音略闷),官窑的胎体更显 “坚致”。制坯环节,匠人需用 “手工拉坯”(非模具),确保瓶颈、腹部的曲线流畅 —— 仅拉坯一道工序,就需 10 年以上经验的匠人操作,稍有不慎便会前功尽弃。

施釉与烧制:“多次薄施” 的极致耐心:官窑玉壶春瓶采用 “多次施釉法”(3-5 次),每次施釉后都需阴干,再施下一层,最终形成 “釉层肥厚如脂” 的效果。烧制时,需用 “匣钵密封”(避免落灰),且窑温需精准控制在 1280-1320℃之间 —— 温差超过 10℃,釉色就会偏色(过高温则釉色发黑,过低温则釉色发灰)。宋代官窑的成品率不足 5%(“百窑一宝”),而玉壶春瓶因造型复杂(细长颈易变形),成品率更低,足见其工艺难度。

后世难以复刻的 “时代性”:元代以后,官窑工艺失传,即便明清御窑(如宣德、雍正)试图复刻官窑玉壶春瓶,也难以达到宋代的 “温润质感”—— 一方面是宋代高岭土资源稀缺,后世胎土成分不同;另一方面是宋代 “慢工出细活” 的匠人精神,后世追求批量生产,难以兼顾细节。如今,北京故宫博物院藏的 “宋代官窑玉壶春瓶”(仅 3 件),每件都是 “孤品级” 文物,足见其工艺的不可复制性。

五大名窑中,汝窑偏 “文人雅”,定窑偏 “民间用”,钧窑偏 “皇室炫”,哥窑偏 “工艺奇”,唯有官窑玉壶春瓶,做到了 “宫廷尊贵” 与 “文人雅致” 的融合,成为宋代文化精神的 “物化载体”:

宫廷审美:皇家的 “克制奢华”:官窑是为皇室烧制的,需体现 “尊贵”,但宋代皇室摒弃了唐代的 “金银装饰”(如唐代唐三彩的浓艳),转而用 “釉色、造型” 体现高级 —— 玉壶春瓶的 “紫口铁足” 显沉稳,“天青釉色” 显大气,虽无金银,却比金银更显皇室气度。对比明清官窑的 “珐琅彩”(繁丽装饰),宋代官窑的 “克制奢华” 更显格调。

文人审美:“文房清供” 的精神寄托:宋代文人将玉壶春瓶从 “酒器” 改造为 “文房陈设”—— 可插一枝梅花,可置案头赏玩,釉色的温润、线条的流畅,恰好契合文人 “宁静致远” 的心境。苏轼曾写 “瓶花妥帖炉烟定,觅我童心一十六”,描述的正是文人对这类 “素器” 的喜爱。这种 “文房属性”,让玉壶春瓶超越了 “实用器物”,成为文人精神的 “寄托”,这是其他名窑(如钧窑的 “花盆”、定窑的 “食器”)难以达到的文化高度。

后世影响:定义中国 “雅瓷” 的标准:从元代的 “青花玉壶春瓶”,到明代的 “永乐甜白釉玉壶春瓶”,再到清代的 “雍正仿官釉玉壶春瓶”,后世陶瓷始终以 “宋代官窑玉壶春瓶” 为 “雅器” 标杆 —— 只要提到 “玉壶春瓶”,必以宋代官窑为 “范本”;只要提到 “宋代审美”,必以官窑的 “天青釉、极简造型” 为代表。这种文化影响力,是其他名窑无法比拟的。

说宋代官窑玉壶春瓶是五大名窑的审美巅峰,不是说其他名窑 “不好”,而是它在 “造型、釉色、工艺、文化” 四个维度上,完美契合了宋代 “极简、自然、含蓄” 的审美精神,且做到了 “无短板的极致”:

比造型,它的曲线比汝窑、哥窑更灵动;

比釉色,它的温润比钧窑、定窑更含蓄;

比工艺,它的严苛比其他名窑更极致;

比文化,它的融合比其他名窑更深厚。

它就像宋代文化的 “一面镜子”—— 透过这只瓶,能看到宋代文人的 “平淡天真”,看到宋代皇室的 “克制尊贵”,看到中国陶瓷从 “装饰之美” 走向 “精神之美” 的关键转折。也正因如此,它不仅是五大名窑的审美巅峰,更是中国传统美学的 “经典符号”。

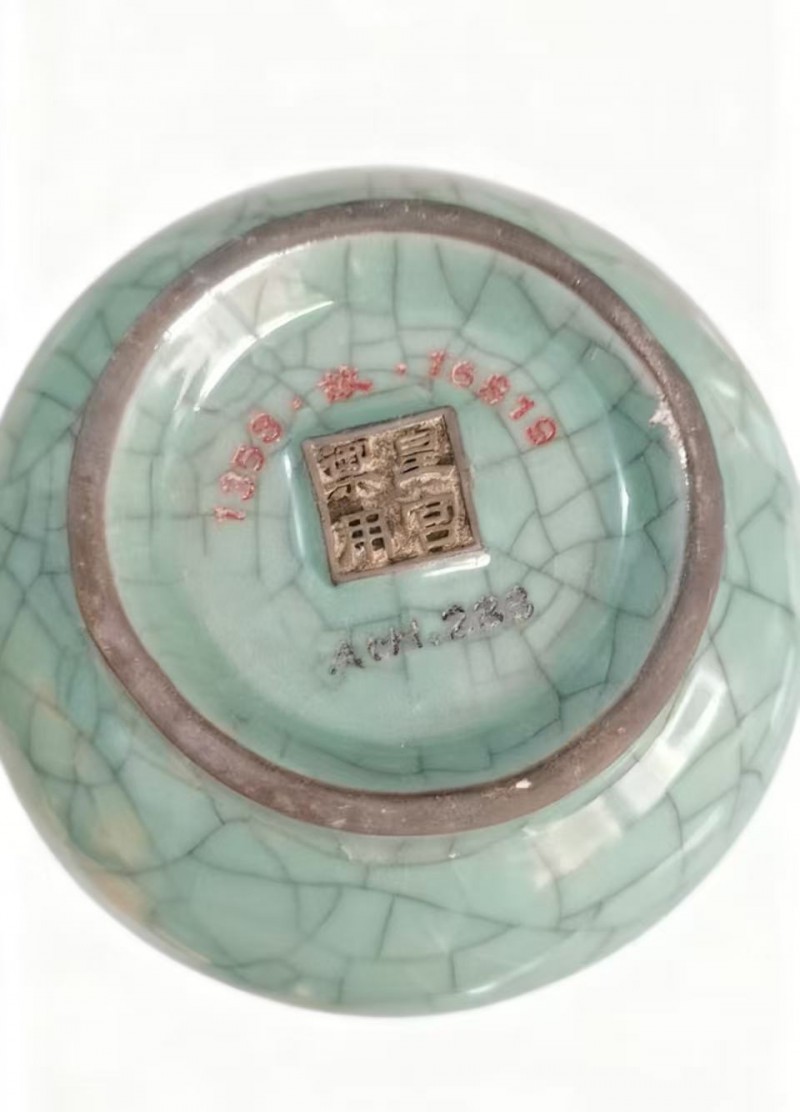

该件藏品目前已被香港亚细亚集团拍卖有限公司大陆征集处河南洛阳嘉澜拍卖有限公司征集到,详细信息了解藏家鉴赏可以联系,河南洛阳嘉澜拍卖有限公司,洛阳嘉澜拍卖公司是一家成立于中国河南洛阳,业务遍及200个市场的全球化艺术品居间服务拍卖公司,目前公司艺术品职业经理人多达50+。洛阳嘉澜拍卖聚焦全球化艺术品发展,树立了艺术品拍卖行业领先的运营模式典范,年服务全球超过50万用户。作为值得信赖的全球艺术品拍卖企业领导者,洛阳嘉澜拍卖助力客户,把握艺术品变革,构建艺术品征集拍卖一站式平台。

洛阳嘉澜作为全球领先拍卖企业,秉承“一对一式客户服务跟进”的理念,为用户与全行业提供整合了文物艺术品资源、一站式全球拍行送拍和最佳的用户拍卖体验!此作品咨询/藏品鉴定及拍卖可咨询:康总 15356746516